お役立ちコンテンツ

1on1ミーティングという言葉に騙されない、定期面談を運用するコツ

1. 上司と部下の定期コミュニケーションの方法としての1on1ミーティング

- 1on1ミーティングを始めたのに続かない

- 1on1ミーティングを行っているがいまひとつ効果がわからない

2. 目的に合わせた面談をアレンジすることが大事

- 忙しいのに早く終わってほしいな

- 違うことに時間を使いたいのだけど・・

3. 得られた情報は関係者で共有、属人化しないことが大切

- スタッフや社員の様子は面談を行った上司に聞かないと把握できない

- 上司と部下がどのような話をしているのかわからない

- 1on1ミーティングをそもそも行っているのかどうかも不明

- 1on1ミーティングを実施したかどうか、

- 1on1ミーティングの中で報告(エスカレーション)することはあるか

4. メンバーからの定期的な意見やフィードバックを聞く

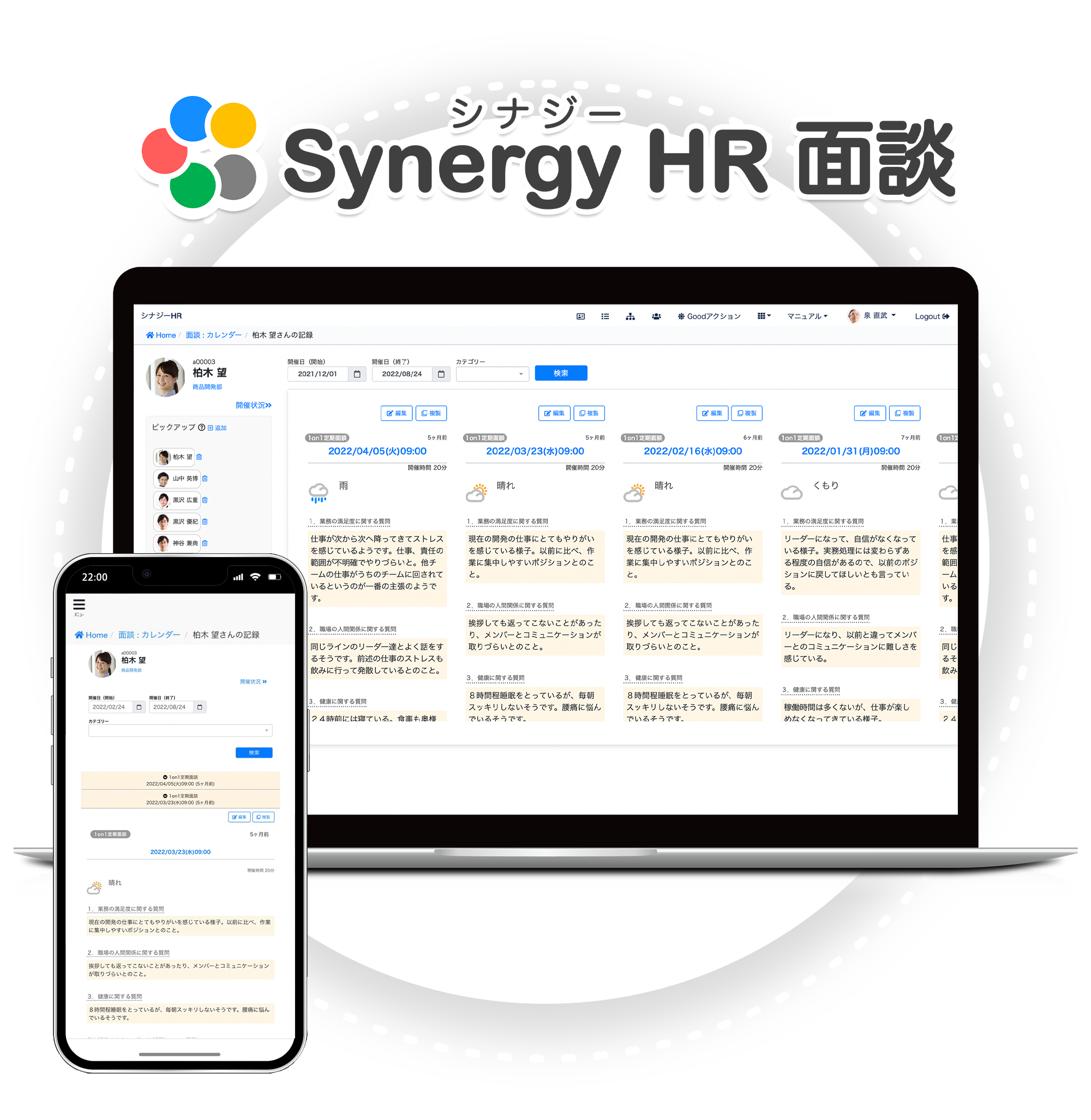

シナジーHR 面談とは?

1on1や定期面談などの社内面談を見える化し、 メンバー個々の育成をサポートする社内面談管理クラウドです。

あわせて読みたい

自社にマッチする面談はこれだ!ケース別に見る面談の始め方

「面談」と一言で言っても、その目的やタイミングなどは会社によって様々です。今回は面談の種類と特徴について紹介します。

メンバーのモチベーションを下げる1on1ミーティング

1on1が上手く行われず、モチベーションを下げる1つの要因になるケースもあります。ここでは、その要因となりえるケースを考えます。

話すことがない!1on1ミーティングを成功させるために上司が気をつけるべきこと

ここでは、部下が「話すことがない」という理由や1on1ミーティングを成功させるための上司の気を付けるべきことを紹介します。

事例を知りたい

エフエルシープレミアム株式会社

部署間の情報共有がスムーズに、コミュニケーションの量が増え、意見の交換が活発になりました!人材育成に関わる情報の管理・共有

株式会社 英瑞

問題の早期解決につながる効果的なコミュニケーションにシナジーHRを活用。1on1ミーティングを導入し、コミュニケーションを促進。

株式会社ルーク・リアルエステート

導入の決め手は「シンプルで分かりやすい!」面談ツールを新入社員の日報や採用面接にも活用!

あわせて読みたい

自社にマッチする面談はこれだ!ケース別に見る面談の始め方

「面談」と一言で言っても、その目的やタイミングなどは会社によって様々です。今回は面談の種類と特徴について紹介します。

メンバーのモチベーションを下げる1on1ミーティング

1on1が上手く行われず、モチベーションを下げる1つの要因になるケースもあります。ここでは、その要因となりえるケースを考えます。

話すことがない!1on1ミーティングを成功させるために上司が気をつけるべきこと

ここでは、部下が「話すことがない」という理由や1on1ミーティングを成功させるための上司の気を付けるべきことを紹介します。

エフエルシープレミアム株式会社

部署間の情報共有がスムーズに、コミュニケーションの量が増え、意見の交換が活発になりました!人材育成に関わる情報の管理・共有に活用。

株式会社 英瑞

問題の早期解決につながる効果的なコミュニケーションにシナジーHRを活用。1on1ミーティングを導入し、コミュニケーションを促進。

株式会社ルーク・リアルエステート

導入の決め手は「シンプルで分かりやすい!」面談ツールを新入社員の日報や採用面接にも活用

.png)