「あなたの会社でサンクスカードを使っていると聞きました。うまく活用できていますか?」

「はい。サンクスカードで日頃の感謝の気持ちを伝えることができ、相手も自分もポジティブに仕事に取り組むきっかけになっていると思います。サンクスカードをきっかけに社内のコミュニケーションも活発になり以前より仕事がしやすくなりました。」

といった回答が返ってくるようでしたら、サンクスカードが社内で上手く運用されていることでしょう。

サンクスカードを活用して社内のコミュニケーション改善の効果を得るなど上手く運用できている会社がある一方で、サンクスカードを使い始めたが長続きしなかった、上手く活用できなかったという会社や職場も多いのではないでしょうか。

サンクスカードを上手く活用できている会社とできていない会社、その違いはどこにあるのでしょうか。

今回はサンクスカードを導入する基本的な手順と、上手く活用するための大事なポイントについて説明していきたいと思います。

サンクスカードを活用して解決したい課題や利用する目的、サンクスカードの効果により実現したい会社や職場の姿などをはっきりとしておくことが大切です。

サンクスカードを使い始めても、長続きしない場合や利用が浸透しない場合の大半のケースが、サンクスカードの利用目的が不明確な状態で、利用を開始するケースとも言えます。

よくあるケースが、サンクスカードを利用すれば自然に社内のコミュニケーションが活性化され、職場の空気もよくなると考えて始めてみるケースです。

サンクスカードを使い始めた当初は、新しい取り組みということで、社内で告知されると、興味を持ってくれた社員が試しに1通、2通と贈ることもあるかと思います。

しかし、社員の興味や感心に任せてサンクスカードの運用をしていると、だんだんと贈られるサンクスカードの数が減っていき、やがてあまり利用されない状態になってしまいます。

そこで、社員に尋ねると「忙しい業務の合間にサンクスカードを贈る時間がない」「サンクスカードを贈る気持ちはあるが、どんな時に贈っていいのかわからない」など様々な理由が聞こえてくることでしょう。

ここで再度繰り返しになりますが、こう言った声が聞こえてくる大半はサンクスカードを何のために利用するのかを社員が理解していないケースが多いと言えます。

会社であれば、サンクスカードを導入するに至った理由は必ずあるはずです。

サンクスカードを何のために利用するのか、サンクスカードを利用して課題は解決するものなのかを考えて見ましょう。

「会社や職場の抱える課題」と「原因」、そしてサンクスカードを利用することで「解決・解消・改善」できるというストーリーが見えると、サンクスカードの導入目的がはっきりしてくることでしょう。

まずは社内や職場で抱える課題を箇条書きで書き出してみましょう。

例えば、書き出した課題が以下の内容だったとします。

一見すると、どれもサンクスカードを活用することで改善しそうな課題にも見えますが、この課題の「原因」を考えることが大切です。

1つ目の報告・連絡・相談の課題の原因を考えてみると、

というように「原因」もさまざまなケースが考えられます。

1つ目は「コミュニケーションの頻度が不足」という原因のため、話すきっかけや機会を増やす目的でサンクスカードを導入することで効果が見込めるかもしれません。

2つ目は「時間がない」ということが原因のため、マネジメントのタスク調整や、一定の頻度でスタッフと1on1ミーティングを行ってもよいかもしれません。

3つ目は「認識の相違」が原因のため、社内研修で報連相の理解を深めたり、日報を書くなど報告・連絡・相談を上手く行うためのツールやルールを設けることも考えられます。

上記のように、会社や組織が抱える「課題」とその「原因」を整理した上で、その解決策の「手段」としてサンクスカードを導入するということが腑に落ちると、この後の作業は進めやすいと思います。

ここからはサンクスカードの具体的な導入作業の話になります。

サンクスカードの導入に際して、まずは「どのように使うか」の利用方法を決めましょう。

整理の仕方としては、「誰が」「誰に」「いつ」「何を」「どうやって」といった視点で考えていくと整理がし易いです。

上記が整理できてくると、具体的なサンクスカードの利用イメージが見えてくるかと思います。

サンクスカードの利用方法が決まると、次にサンクスカードのデザインやフォームを考えます。

サンクスカードは無地の紙にメッセージを書くわけではなく、サンクスカード用にデザインされたカードを使うことが一般的です。

もらった人が喜んでくれて、サンクスカードを書きたくなるようなデザインが望ましいことは言うまでもないですが、どのようなデザインにしようかと悩むことも多いかと思います。

サンクスカードのデザインに特にこだわりがなければ、街の文房具店や書店のメッセージカードの棚に大抵はいくつか置いてありますので、その中で気に入ったデザインのものを購入すれば、すぐに利用することができますので、手軽にサンクスカードを始めたい場合のお勧めの方法になります。

サンクスカードに自社の企業ロゴを表示したい場合や、企業理念に即したデザインにしたいなど、会社独自に伝えたいデザインの要件がある場合には、サンクスカードを独自の様式で用意することになります。

その場合には、社内でサンクスカードの様式を用意する、もしくは外部のデザイナーに発注するなど、市販されているサンクスカードを使うより手間とコストはかかることにはなります。

しかし、この世で1つしかない会社オリジナルのサンクスカードには、サンクスカードをもらった社員もオリジナリティと特別感を感じるため、サンクスカードが活発に利用される1つのきっかけになるケースもあります。

尚、上記は紙のサンクスカードに手書きでメッセージを書く場合の話になります。

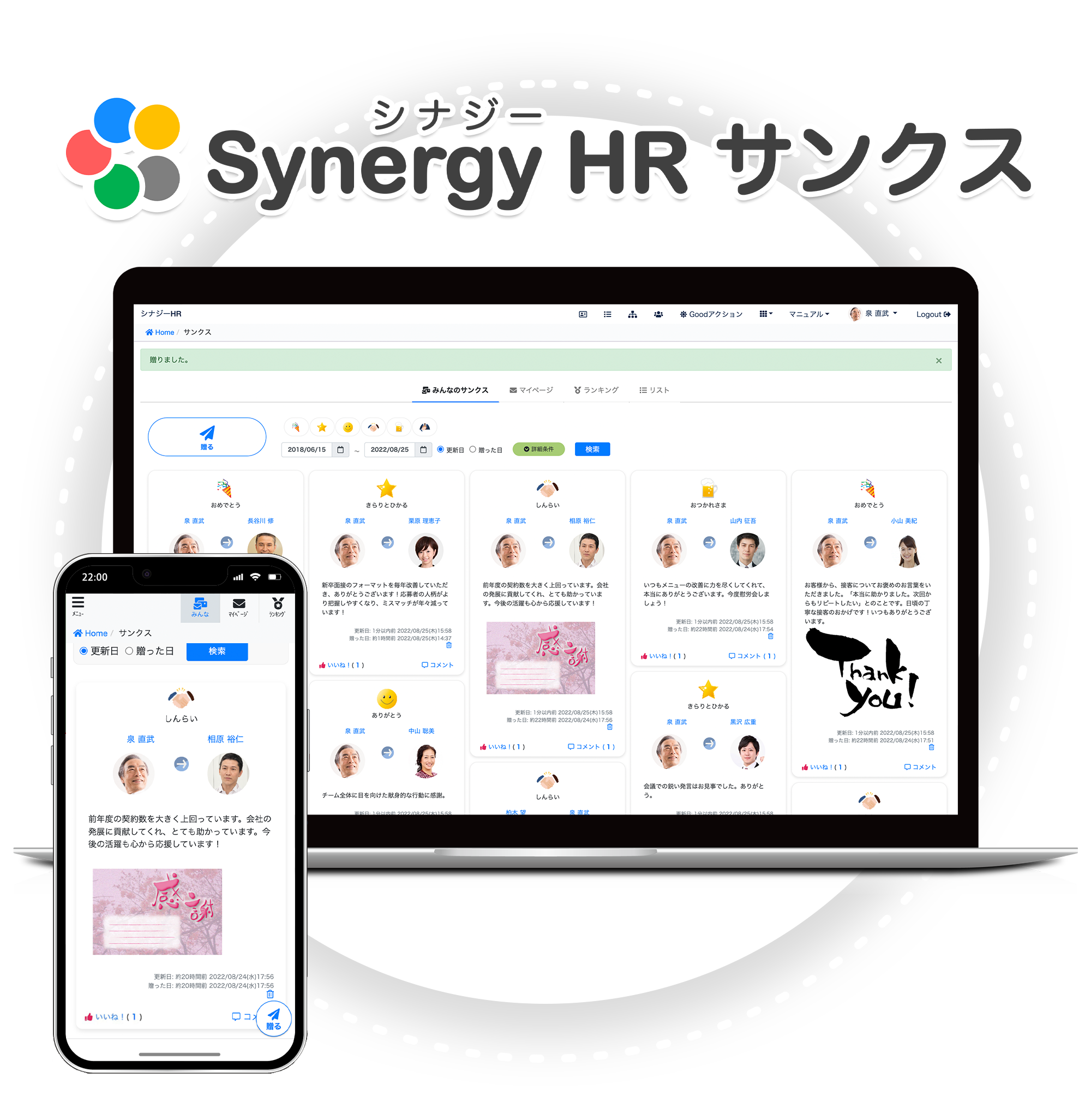

サンクスカードをクラウドサービスなどシステムを利用して運用する場合には、システム内のサンクスカードのデザインを決めることになります。

具体的なサンクスカードのフォームができた後、次はサンクスカードの運用ルールを考えます。

「この度、サンクスカードを社内に用意しました。日頃の業務の中での感謝の気持ちをカードに込めて、相手に贈りましょう。」

というアナウンスが社内に告知されたとすると、サンクスカードを贈る枚数もタイミングも特に制限なく、自分のペースで贈りたい人が贈りたい時に送るルールとも言えます。

社員の自主性に任せたよくある始め方の1つですが、サンクスカードが継続的に利用され続けるためには、その為の仕組みやルールがあると、より継続的に利用しやすい環境を作ることができます。

など、サンクスカードを贈る人ともらった人のやりとりだけで終わることなく、メッセージの内容やサンクスカードの利用状況などが社内に共有されることで、自分もサンクスカードを使ってみようというきっかけにつながります。

また、サンクスカードを通して、社員の良い行動やメッセージを全員に共有することができるため、社員の意識の向上につながるメリットもあります。

紙のサンクスカードを直接手渡しで相手に渡している場合、どうしてもサンクスカードの利用状況が見えずらくなってしまいます。

その場合には、紙のサンクスカードを管理部門などが一度集め、そこから相手に渡すなどして利用頻度を把握したり、書かれているメッセージの内容を確認するなど、サンクスカードの運用フローを工夫するとよいと思います。

また、上記の例では、サンクスカードを贈る枚数もタイミングも社員の自主性に任せた例ですが、例えば、

など、贈る側に制限や制約を設けることで、サンクスカードの活用を促進できることも考えられます。

自社の環境に合わせて、サンクスカードが使い続けられるようなルールを考えてみましょう。

サンクスカードの運用ルールが決まった次は、いよいよ実際に使う社員に向けて、サンクスカードの利用開始をアナウンスします。

アナウンスの方法は、時間を確保して説明会を実施する方法や、社内で利用しているグループウェアの掲示板に告知する、メールやチャットで通知するなど、対象者に周知できる方法でアナウンスを行います。

アナウンスの内容は、これまで決めてきた、サンクスカードの目的、使い方、運用ルール等を説明することになります。

アナウンスは口頭でも可能ですが、あらかじめ文書や資料にまとめ、事前に社員に配布しておくと、理解がスムーズに進むことでしょう。

また、説明会などで社員から出た質問や疑問については、QA集としてまとめ、追加資料として社員に周知できると尚良いかと思います。

どのような仕事もそうですが、新しいことを始めるには摩擦や抵抗というものがどうしても起こりやすいものです。

それはサンクスカードにおいても同様で、サンクスカードの利用を前向きに捉えてくれる社員がいる一方で、ネガティブな印象を持つ社員も一定数いることは想定しておくべき事項でしょう。

ネガティブな社員に対しても、できるだけ前向きにサンクスカードを利用してもらえるような、見せ方や働きかけを準備した上で、アナウンスすることが望ましいと言えます。

さあ、いよいよサンクスカードの利用を開始することになりました。

サンクスカードの利用が浸透するまでの間、特にサンクスカードの利用開始直後は、サンクスカードを使う「きっかけ」を作ることが非常に重要となります。

サンクスカードを使っている社員の姿を身近に目にすれば、自分も試しに使ってみようと思う社員も多いはずです。

企業内では周りの目もあり協調性も意識されるため、周りにサンクスカードを使う社員が増えていくと、おのずとサンクスカードを利用してくれる社員も増えていく傾向にあります。

自然にサンクスカードの利用者が増えていく状態になれば望ましいですが、最初からすぐにそのような状態になることはなく、その為の最初の「きっかけ」を作るには、誰かが実際にサンクスカードを使い始めなければなりません。

サンクスカードの導入を推進したチームやメンバーは率先して利用することはもちろんのこと、社長やマネジメントなど、社内で一定の地位や影響がある人物にも積極的に利用してもらうことで、社内での浸透度は格段にアップすることでしょう。

サンクスカードの利用開始後は、利用状況を定期的に確認し、より良い利用方法の提案や運用の改善につなげていくことが大切になります。

例えば、贈られたサンクスカードの数を月毎に定期的に集計してみます。

サンクスカードの数が増えていれば、以前に比べてそれだけ社内のコミュニケーションの機会が生まれていると考えることができます。

また、サンクスカードを利用している部署やチーム、人を軸に利用状況を分析してみると、利用状況とチームのパフォーマンスや業績など、何らかの傾向が見えてくるかもしれません。

見えてきた傾向や課題を認識した上で、その課題を解決するための次の施策を打つ、いわゆるPDCAサイクルが出来上がると、サンクスカードの運用として一定の効果が期待できるといえます。

サンクスカードの利用を開始するまでに、様々な検討や社内での調整など、導入の過程にたくさんの苦労があったかもしれません。

しかし、サンクスカードの利用開始はスタートラインに立ったという状態です。

サンクスカードの利用を開始したが、思うように利用が浸透しないなど、サンクスカードを運用する中で発生する課題に継続的に対応し、改善していくことが大切です。

以上、長々とサンクスカードの導入から運用を開始するまでの手順をまとめてみました。

ついついサンクスカードを利用することが目的になりがちですが、サンクスカードはあくまでツールであり、ツールを使い解決したい課題や目的があるはずです。

それを見失わずに取り組み続けることが、より良いサンクスカードの運用につながることでしょう。